La ville du quart d'heure selon Carlos Moreno

Cofondateur et directeur scientifique de la chaire Entrepreneuriat, Territoire, Innovation (ETI) et conseiller scientifique de la ville de Paris, Carlos Moreno défend un concept de la ville du quart d’heure, un concept de quartiers complets repris par le réseau mondial des grandes villes et mégalopoles engagées pour le climat. Une réflexion qui s’inscrit dans la nouvelle mission prospective du FRENCH DESIGN 2059 (le FRENCH DESIGN by VIA), à retrouver dans le nouveau numéro d’Intramuros.

« La forme d’une ville / Change plus vite, hélas ! que le coeur d’un mortel, cite Carlos Moreno en reprenant Baudelaire. Mais moi, j’enlève le “ hélas !”. La ville peut se transformer rapidement pour devenir plus habitable et moins polluante. » Le poète se plaignait des bouleversements alors réalisés par Haussmann dans la capitale. Le cofondateur et directeur scientifique de la chaire Entrepreneuriat, Territoire, Innovation (ETI) appelle de ses voeux une métamorphose rapide, aidé maintenant par le choeur de tous ceux qui se sont rendu compte qu’ils étaient mortels avec la pandémie de Covid-19. Le 15 juillet 2020, son concept de ville du quart d’heure a été adopté, par le C40 Cities Climate Leadership Group – le réseau mondial des grandes villes et mégalopoles engagées pour le climat qu’Anne Hidalgo a présidé de 2016 à 2019 – comme « clé de voûte pour la relance postpandémie », explique le chercheur en visio derrière son écran. Au programme, chrono-urbanisme, chronotopie et topophilie… pour une ville polycentrique et moins gouvernée par la voiture.

Dans son livre blanc, le C40 définit ainsi son nouvel agenda pour « Une relance verte et juste » : « Nous mettons en œuvre des politiques d’urbanisme visant à promouvoir la “ville du quart d’heure” (ou “quartiers complets”) en tant que cadre pour la relance, dans lequel tous les habitants de la ville sont en mesure de satisfaire la plupart de leurs besoins à une courte distance à pied ou à vélo de leur domicile. La présence d’équipements de proximité, tels que de centres de soin, des écoles, des parcs, des points de restauration, des commerces de première nécessité et des bureaux, ainsi que la numérisation de certains services, permettront cette transition. Pour y parvenir dans nos villes, nous devons créer un environnement réglementaire qui encourage un zonage inclusif, un développement à usage mixte et des bâtiments et des espaces flexibles ». Cette profession de foi, l’entrée en matière du chapitre « Santé et bien-être », était improbable il y a peu.

La crise sanitaire, accélérateur du changement

Quand, en 2016, Carlos Moreno spécialiste des villes numériques durable et professeur associé à l’Institut d’administration des entreprises de Paris (Sorbonne business school) publie un article dans La Tribune intitulé « La ville du quart d’heure : pour un nouveau chrono-urbanisme », peu de lecteurs croient à ses propositions, où pire. « À cette époque, tout le monde m’est tombé dessus », se souvient le chercheur. Mais l’idée finit par séduire d’autant que la crise sanitaire a donné à ce concept d’hyper-proximité une réalité inattendue.

Alors qu’avec la crise sanitaire la plupart des activités se sont recentrées autour du logement, l’organisation d’une ville du quart d’heure est devenue immédiatement perceptible. Le télétravail, qui paraissait une utopie – pour le pire ou le meilleur – ou une hérésie est devenue une norme. En moins d’un an et partout dans le monde, les pistes cyclables se sont multipliées, nombres de places de parking se sont transformées en terrasse de café et de restaurant. Si ces transformations urbaines ne sont pas encore pérennisées, les voix qui réclament un retour à la situation précédente restent minoritaires. Les tensions provoquées par les nuisances sonores ou visuelles dues à la multiplication des terrasses peuvent, par exemple, nécessiter la mise en place de nouvelles règles et l’apprentissage d’un autre usage de la rue en commun.

Elles peuvent aussi inviter à l’innovation de la part des fabricants de mobilier urbain : à quand des auvents mobiles acoustiques qui assourdiraient les bruits des conversations tout en protégeant de la pluie et du soleil ? Des questions se posent toujours : comment limiter les transits sans créer des zones d’entre-soi ? Comment accueillir les non-résidents ? Tous ces Franciliens, concernant Paris, qui viennent travailler pour la journée ? La multiplication des contraintes ne suffira pas à produire des changements acceptés par tous, il faut aussi produire des solutions à la fois politiques et ergonomiques pour faciliter l’acceptation des transformations.

Changer les modes de vie plutôt que la ville : le chrono-urbanisme

Reste que la conscience du bouleversement climatique et, surtout, la nécessité de faire évoluer nos modes de vie paraît acquise. Spécialiste de l’étude des systèmes complexes et dans le développement des processus d’innovation, Carlos Moreno a commencé à travailler sur la ville numérique durable (les prémices de la smart-city), avant de délaisser les expérimentations qui n’étaient jamais déployées à l’échelle pour proposer un cadre à la fois synthétique et ouvert aux édiles des villes pour mener une nouvelle politique urbaine. L’idée principale ? « Non pas changer la ville, mais changer nos modes de vies dans la ville », explique-t-il. Comment ?

En s’interrogeant d’abord « sur ce que la ville propose aux habitants pour l’usage de leurs temps de vie, en faisant son ontologie ». À la question qu’est-ce qu’une ville ? Le chercheur répond par six fonctions sociales urbaines indispensables : pouvoir se loger, produire, se soigner, s’approvisionner, apprendre et s’épanouir. Et propose, pour les réunir, d’arrêter de fragmenter les espaces par fonction pour développer une ville polycentrique, rhizomique grâce au chrono-urbanisme. Soit promouvoir une nouvelle temporalité urbaine, mise en place en fonction des besoins des habitants.

Réduire les déplacements contraints, donner du temps

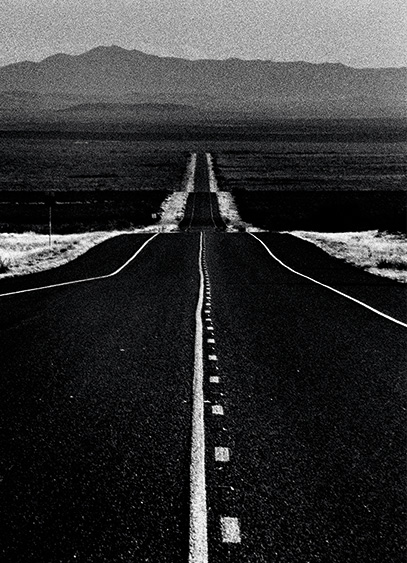

À rebours d’un Le Corbusier qui écrivait, en 1924, dans Urbanisme que « la ville qui dispose de la vitesse dispose du succès », Carlos Moreno s’emploie à la fois à réduire la vitesse et les distances. « Avant, les activités essentielles étaient éloignées des habitants car on avait les voitures, les transports. La formules au coeur de nos vies était : aller plus vite, aller plus loin, » détaille le chercheur. Le tout conduisant à une organisation urbaine selon les préceptes de la Charte d’Athènes, écrite quelques années après en 1931, qui découpe l’espace en zones de travail, d’administration, de commerce, de logement… puisque les transports, toujours plus efficaces et rapides, devaient permettre de relier l’ensemble avec fluidité et efficacité. Un modèle qui a fait son temps.

Après le secteur résidentiel et tertiaire (du fait du chauffage et maintenant de la clim et de la mauvaise isolation), c’est le transport qui est le principal contributeur au réchauffement climatique. Le limiter apparaît comme une évidence à Carlos Moreno lors de la COP21 et sa participation en marge du sommet des États, à la réunion de 700 maires des grandes villes du monde le 4 décembre 2015. Leur objectif est en effet ambitieux : réduire de 80 % les émissions de carbone d’ici 2050. Il faut agir vite. Pour lui, la réduction du trafic, déjà en cours dans nombre de grande ville malgré les résistances doit s’accélérer. Mais au-delà des contraintes, il faut aussi proposer un objectif enviable. « Beaucoup de ces déplacements ne sont pas utiles, la plupart sont contraints. Mon idée de départ était donc celle d’une mobilité choisie : la démobilité », raconte le chercheur qui fait alors le pari de la proximité et du temps choisi et déploie l’idée de la ville du quart d’heure et ses services d’hyper-proximité.

Depuis 2020, à Milan le conseil municipal s’engage ainsi à garantir la proximité de tous les services essentiels, encourager le télétravail et ouvrir 35 kilomètres supplémentaires de pistes cyclables quant Portland, qui poursuit son plan de 2012 à horizon 2030 pour garantir à 90 % de sa population l’accès à tous ses besoins – hors travail –, a déjà transformé 150 kilomètres de ses rues en « rues vertes » avec des nouveaux logements accueillant des commerces et services au rez-de-chaussée et apportant calme et ombre aux citoyens.

À Paris, la mairie veut « ajouter des bureaux et des centres de coworking et encourage le travail à distance, afin que les gens puissent travailler en toute sécurité plus près de chez eux ou chez eux. Il est également essentiel d’étendre l’utilisation des équipements existants : utiliser les bibliothèques et les stades en dehors des heures normales, utiliser les boîtes de nuit comme salles de sport pendant la journée ou faire des écoles des parcs et des espaces de jeu pendant le week-end. L’écologisation fait partie de l’initiative : ajouter des espaces verts aux espaces publics existants, créer de nouveaux parcs et forêts urbaines et établir de nouveaux jardins pour l’agriculture urbaine. La limitation des voitures, par exemple, à proximité des écoles au moment de leur ouverture et de leur fermeture, rendra les déplacements à pied et à vélo plus sûrs. La ville encouragera également les entreprises locales, les espaces et les lieux de partage et d’échange afin de favoriser l’essor des entreprises locales existantes. »

Mobiliser l’existant 24h/24 : la chronotopie

Dans la capitale française, l’ouverture le week-end d’une dizaine de cours d’écoles et de collège à la population locale, mise en place en janvier 2021 a déjà été élargie à 36 établissements supplémentaires en mai. Une illustration du concept de chronotopie qui doit désormais lier chaque lieu (topos) public à un temps (chronos) d’usage et non plus à une unique fonction. Selon les jours et les heures, ou même les saisons, sa destination évolue : d’établissement d’enseignement le jour et la semaine, il devient espace commun le week-end et pendant les vacances, pour accueillir diverses activités. Dans une ville toujours plus dense, « il faut concentrer les activités. En utilisant l’existant, en le mobilisant suivant le temps », répète Carlos Moreno qui explique avoir délaissé « la mise en place de petits tests avec des démonstrateurs pour la smart-city qui ne passaient jamais à l’échelle pour une approche paradigmatique qui réclame de comprendre les ressorts des changements indispensables à mettre en oeuvre. À ce titre, la réforme territoriale qui octroie plus de pouvoir aux maires des quartiers permet de mieux répondre aux besoins des citoyens et d’engager la concertation. » Le professeur prône une révision des Plan local d’urbanisme (PLU) de la ville, en fonction de cette thématique, et d’une flexibilité plus grande de la ville à considérer comme un organisme vivant. L’urbanisme transitoire permet ainsi d’occuper un lieu de friche le temps d’expérimenter ou de lui trouver une nouvelle destination.

Topophilie et verdure

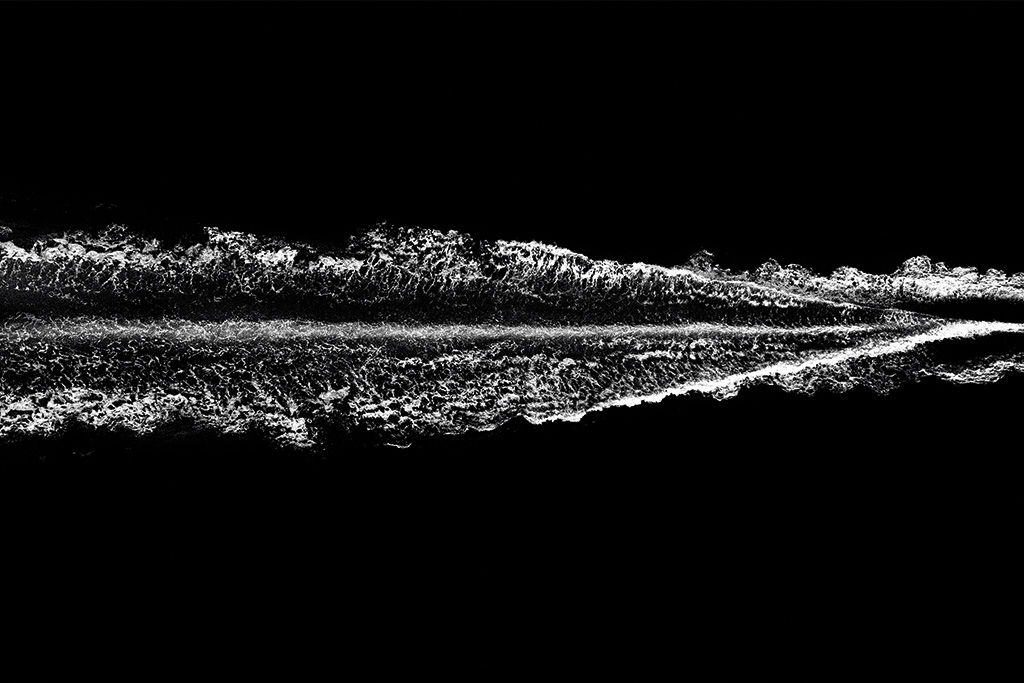

« Nous avons besoin de villes apaisées et non de tourbillons, soutient Carlos Moreno. Les villes sont en première ligne pour accroitre ou non notre capacité de survivre au réchauffement climatique. » Pour cela, augmenter l’utilisation des bâtiments ne suffit pas. Encore faut-il que les habitants se sentent bien dans une ville plus compacte, toujours plus dense. C’est ici qu’entre en jeu la topophilie, ou l’attachement au lieu. L’exode, pendant les confinements, des populations les mieux loties vers les campagnes ou les villes moyennes a révélé – s’il en était besoin – l’importance d’un accès aux espaces verts et à des lieux plus réconfortants. « Les études montre qu’une ville dense qui a su intégrer le végétal dans son aménagement limite les “déplacements échappatoires”, souligne le scientifique. La nature, l’eau, la biodiversité doivent être mieux pris en compte. » De plus, l’appropriation des lieux, l’implication des usagers dans la fabrication et la vie de leur environnement permet une durabilité plus grande de ceux-ci. On fait plus attention à ce qu’on aime. La ville du quart d’heure est aussi une ville qui soigne les relations.

.svg)