Bois

Fondée en 2023 par Esther Guyon et Guillaume Terver, leLAD EDITIONS propose des pièces au caractère brut, pensées pour faire dialoguer la fonction et la matière.

Situé à quelques kilomètres de Saint-Malo, l’Atelier leLAD EDITIONS, installé dans un bâtiment au toit de chaume semi-ouvert, s’intègre parfaitement dans le paysage breton dans lequel il prend place. Sous l’impulsion de Guillaume Terver et d’Esther Guyon, architectes d’intérieur et designers de formation, leLAD EDITIONS - dont le nom est tiré de leLAD (Laboratoire en Architecture & Design), agence fondée en 2007 par Guillaume Terver et dédiée à l’architecture et au design - s’impose comme une continuité de leur démarche, adaptée cette fois à l’échelle du mobilier et de l’objet.

Faire sens entre fonction et usage

« Nous essayons de développer des pièces qui peuvent être interprétées de plusieurs manières », confient les cofondateurs. Leur volonté : proposer des créations polyvalentes, capables de s’intégrer dans différents espaces, tout en résonnant avec des projets d’architecture, mais pas uniquement. Tous deux accordent en effet une grande importance à l’usage et à la fonction de l’objet, autant qu’aux matériaux. « L’ergonomie est fondamentale. Si ce n’est que beau, ça n’a pas d’intérêt. Il faut qu’il y ait une puissance qui se dégage de la pièce », complète Guillaume Terver.

L’importance du choix des matériaux

Concernant les matériaux, toutes les pièces sont réalisées en bois massif, par les artisans de l'entreprise 3A installée à Dinan comme c’est le cas de la console Pesa, de la chaise Jouan ou encore du bureau Jule. « Le choix du bois massif et la manière dont nous allons le travailler sont essentiels dans notre démarche, car ils renvoient à notre rapport au corps et à la matière, deux dimensions fondamentales pour nous », explique Esther Guyon. Ils explorent également la pierre, avec la table basse Vile, ou encore le travertin, pour la table Far, toute en brutalité. Leur catalogue, qui s’étoffe peu à peu, compte aussi bibliothèques, canapés, luminaires, tables de chevet, bureaux et enfilades, autant de pièces au caractère unique. Un travail des matières primordial pour le duo, qui cherche à atteindre un équilibre entre fonction et ergonomie, appuyé par des choix exigeants en termes de matériaux et de formes. De cette recherche naissent ainsi des collections en petites séries et produites en circuit court.

Continuer à se développer

Aujourd’hui composée d’une dizaine de personnes, leLAD EDITIONS cherche à développer de nouvelles pièces aux côtés de ses artisans, tout en poursuivant son exploration des matières. En septembre, la maison d’édition a dévoilé une nouveauté : le bout de canapé Charlotte H, en frêne massif et doté d’un plateau en marbre Arabescatto. Côté événements, leLad Éditions participait en avril dernier à Art Paris, dans le cadre de sa nouvelle section dédiée au design. Fin octobre, la maison est attendue à Knokke, en Belgique, dans le cadre du salon SavoirFaire.

Conçue par le studio de design Friends of Paula, la table Linha allie l’artisanat suisse au savoir-faire portugais, avec l’envie de créer une pièce élégante en adéquation avec l’habitat contemporain.

Fabriquée de manière artisanale en Suisse à partir de noyer massif, la table basse Liana est dotée d’un plateau composé de carreaux de céramique peints à la main réalisés au sein de la manufacture Viúva Lamego à Sintra, au Portugal. Un modèle imaginé par Friends of Paula, studio fondé par Paula Gisler en 2025, et qui apporte beaucoup d’importance au respect des matériaux et des savoir-faire.

Un modèle inspiré du Brésil disponible en 4 coloris

L’idée de la table basse Linha - dont le nom choisit correspond à la traduction du mot en portugais qui signifie « ligne » - est née d’une étude sur le modernisme brésilien, et plus particulièrement sur l’œuvre de l’architecte paysagiste Roberto Burle Marx, avec la volonté de traduire cette architecture paysagère sculpturale en une collection de carreaux. Le studio Friends of Paula a de fait développé un design dans lequel une ligne unique relie visuellement chaque carreau, les unifiant en un motif cohérent et modulable et ouvrant la voie à une infinité de compositions.

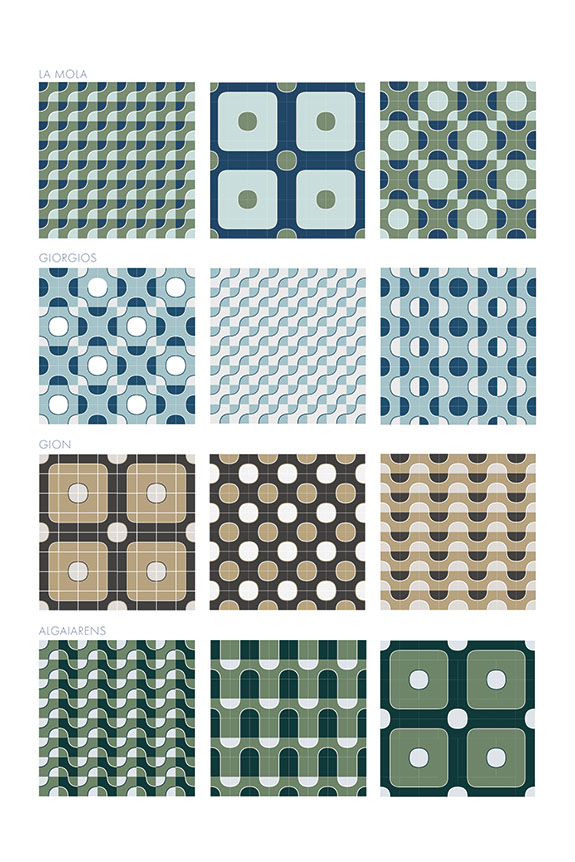

La collection se divise en 4 univers colorés qui incarnent chacun un lieu inspirant. D’abord Giorgios, nommée d’après une plage retirée sur l’île d’Antiparos en Grèce et qui s’inspire de l’architecture vernaculaire et de la mer Égée. Ensuite, Algaiarens, qui puise sont inspiration de la baie d’Algaiarens, située au nord de l’île de Minorque et évoque un paysage façonné par denses forêts de pins et systèmes dunaires. L’univers de la Mola s’inspire quant à lui des paysages marins de Formentera avec ses les eaux turquoises, qui bordent ses plages immaculées, le bleu profond de la mer des Baléares, et le vert éclatant de la plante sous-marine Posidonia oceanica. Enfin, la palette Gion, inspirée par le quartier du même nom à Kyoto au Japon, rend hommage à l’architecture en bois des maisons traditionnelles, aux nuances brunes et ocres qui la caractérisent.

Installée à Marseille où elle s’est prise de passion pour la canne de Provence, Juliette Rougier développe un univers intime, ancré dans le territoire local.

C’est un début prometteur qui en ferait rêver plus d’un. Diplômée des Beaux-Arts de Marseille l’été dernier, Juliette Rougier s’est vu récompenser du prix du public de la Villa Noailles trois semaines après pour sa collection Alto, son projet d’études. Une belle reconnaissance pour la designer née en 2000 en banlieue parisienne, et installée à Marseille depuis quatre ans après une licence en design global passée à l’École Bleue. C’est ici, sous le soleil et au milieu de la végétation méditerranéenne que tout a commencé. « C’est parti d’un workshop sur la flore régionale, explique la designer. Avec une enseignante, nous sommes allés visiter une manufacture qui travaille la canne de Provence pour en faire des anches. J’en ai ramassé quelques-unes à même le sol, et lorsque j’ai demandé si je pouvais repartir avec, on m’a expliqué que c’étaient des déchets et on m’a montré une fosse au bout d’un champ où il y en avait des milliers. Ça a été une révélation ! » Commence alors une collaboration entre l’entreprise Marca, fondée en 1957, et la créatrice.

La sensibilité en guise d’orientation

« Je n’ai pas tout de suite su comment travailler ce matériau, mais il y avait une sorte de frugalité qui me plaisait bien. Avec la paraffine naturelle, l’objet est déjà verni et l’entreprise l’a déjà taillé. Ma pratique consiste simplement à assembler, comme un puzzle. » Alors les morceaux fusionnent, se superposent, alternent, soit par couleur lorsque certains, plus rares, lui parviennent brunis par le temps, soit par taille selon les instruments auxquels ces anches étaient destinées. « Je travaille d’abord la surface en jouant sur les aspects et les finitions. C’est à partir de là que je décide ce que j’en fais. La notion de matière est très importante pour moi, c’est ce qui confère à l’objet sa dimension intime. » Une sensibilité essentielle aux yeux de Juliette Rougier, qui aborde son travail de manière instinctive. « Lorsque j’ai commencé, je ne connaissais rien à cette plante, et je crois que cette vision dépourvue de technique m’a permis d’être totalement libre dans mon approche pour réinventer quelque chose. Et comme mon cerveau adore les associations d’idées, mes créations naissent d'inspirations hétéroclites. » Une approche du design cultivée, entre autres choses, par son attrait pour le mobilier des années 1950 et les détails architecturaux de sa ville d’adoption. Mais pour celle qui aime se balader en levant le nez, son inspiration se résume surtout à « ce que les gens ne regardent pas ». En témoignent ses multiples collections d’« objets non utilitaires » comme les photographies d’angles et de plafonds ou encore des ensembles de galets et d’écrous. Un petit monde poétique et parallèle que cette « presque animiste » a hérité de ses grands-mères, l’une peintre, l’autre sculptrice. « Quand j’étais plus jeune, elles m’ont appris à observer les oiseaux et à chercher des trésors dans la laisse de mer, bref, à glaner. » Un acte auquel la designer a consacré son mémoire de fin d’études, et qui trouve dans sa pratique toute sa signification.

Une liberté de trait et d’évolution

Alors comme ses inspirations, comme ses trouvailles et à l’image de ses foisonnants carnets de croquis, Juliette Rougier explore avec, en toile de fond, la trame caractéristique de son médium. Animée par cette possibilité « de faire le maximum d’effets avec le moins de matériaux », elle multiplie les esquisses et décline les formes spontanément. « Mes meubles sont motivés par l’envie de susciter de la curiosité. » Un mince fil rouge reliant ses créations les unes aux autres, de la réinterprétation du désuet valet au cabinet haut perché, en passant par un ensemble de toiles abstraites. Car par-delà ses lignes architecturales involontairement évocatrices d’une culture méditerranéenne à la croisée de l’art africain et de la culture amérindienne, Juliette Rougier cultive également la passion du trait. Un double bagage qui lui avait permis d’obtenir un contrat avec Cinna en 2022 pour son tapis présenté trois ans plus tôt dans le cadre du concours organisé par la marque, qui avait pour thème « Faire du neuf avec du vieux ». Une proposition stylistique dans laquelle les contours mais aussi les notions initiales d’assemblage et de revalorisation marquaient les prémices de ce qui deviendra en 2024 le Cabinet, sa pièce emblématique présentée à la Villa Noailles. Un meuble qui sera exposé cet été à Arles à l’occasion des Rencontres photographiques. Une autre manière d’illustrer la transversalité des médiums qui nourrissent respectivement les inspirations de chacun.

Photo de miniature : Portrait de Juliette Rougier, par Caroline Feraud, pour Sessun Alma

Photos ci-dessous : Cabinet Alto, Juliette Rougier, Artisans : Pascal Souvet et Christophe Richard

La marque éponyme fondée par Christophe Delcourt fête ses 30 ans. L'occasion de revenir sur son évolution et son style.

Et avant le mobilier en bois, il y eut les planches. Aujourd'hui connu pour avoir créé sa marque éponyme, c'est dans l'univers du théâtre que Christophe Delcourt s'est d’abord familiarisé avec la création. Alternant entre comédien et décorateur scénographe pendant près de 10 ans, c'est en tant que spectateur que le déclic lui vient. « Je m'en souviens bien, c'était devant Le Récit de la servante Zerline, aux Bouffes-du-Nord, à Paris. Jeanne Moreau est arrivée sur scène, s'est assise à une table et a ouvert un torchon pour y éplucher une pomme durant une heure et demie. Ce jour-là, j'ai compris l'importance du mobilier et du lien entre les éléments. Il n'y avait pas seulement l'idée de décor, mais de véritablement apporter des choses à l'histoire. » À la suite de cette représentation, c'est un récit plus matérialiste que Christophe Delcourt décide d'écrire. Un nouvel horizon dans lequel il emporte avec lui l'art du storytelling et de la construction.

Des meubles réalisés à partir de rencontres

Sans expérience dans le monde du meuble, Christophe Delcourt présente ses premières créations en 1996 dans la section Talents à la carte du salon Maison&Objets. Le succès est au rendez-vous et il signe un accord pour 30 magasins Neiman Marcus - suivi d'un contrat avec la galerie internationale new-yorkaise Ralph Pucci sept ans après -. Un premier pas sur le marché outre-Atlantique dont il conserve l'importance du sur-mesure et de la diversification stylistique. Mais côté création, c'est l'association avec les frères suisses Waldisphul qui va véritablement lancer la phase de commercialisation en rentabilisant le processus de fabrication. « Jusqu'à cette rencontre, je faisais mes meubles seul. Je suis donc allé frapper à leur porte pour trouver le savoir-faire nécessaire. Eux étaient plutôt spécialisés dans la fabrication de portails en métal, mais comme moi, leur vision était technique, plus qu'esthétique. Nous nous sommes donc associés et ils m'ont beaucoup appris. » C'est dans cet atelier que le style de la maison s'affirme : « un univers sculptural avec une cohérence entre la matière et la forme. »

De la technique née la forme

Guidé par l'idée « de façonner les formes comme un plasticien », Christophe Delcourt collabore aujourd'hui avec une quarantaine d'ateliers spécialisés dans le verre, le bronze, le cuivre, la céramique, la lave ou encore le cuir. Des médiums régulièrement associés au bois, matériau au cœur de son travail de designer depuis trois décennies. « Il est à mes yeux le matériau premier. Il permet de construire des habitats et le mobilier utile pour vivre. On peut faire une table avec peu de moyens et c'est cette idée de faire beaucoup pour pas cher qui m'intéresse » explique Christophe Delcourt.

Inspiré en premier lieu par les contraintes de cette matière vivante, et dans un second temps par la combinaison des savoir-faire de ses collaborateurs, son processus est largement guidé par la technique. Intéressé par les modernistes Verner Panton ou Richard Serra, le designer s'amuse des courbes et des contre-courbes. « Une section de bois, la manière dont s'épousent les formes, l'équilibre du piétement, l'imbrication d'un dossier et d'une assise. Tout est matière et par là, tout est terreau d'expérimentation » résume-t-il.

La sobriété comme signature

Au-delà des matériaux, Delcourt se distingue aussi par sa sobriété. Si les formes ont évolué au fil des années passant du mono-matière droit, épuré et minimal de peur de sombrer dans le décoratif, à quelque chose de plus organique et libre, la marque restreint toujours la couleur dans ses collections. « Le bois est une matière qui touche à l'intemporel contrairement au synthétique. Le colorer c'est prendre le risque de le rattacher à une époque. Or, ma plus grosse angoisse c'est que l'on se lasse. Je préfère que la matière évolue avec le temps, à l'image des tables de Charlotte Perriand. »

Avec Time-Streched, la collection anniversaire, Christophe Delcourt confirme sa volonté d'un design construit sur le temps long et dépourvu d'effets de mode.

Le studio BrichetZiegler et Théorème Éditions se sont associés pour créer la Drift chair. Une chaise très graphique portée par des lignes fines au service de l'équilibre.

Comme pour chacune de leurs collaborations, David et Jérôme, les fondateurs de Théorème Éditions, dont la galerie eponyme est située sous les arcades du Palais Royal, se sont tournés vers un studio avec une demande : créer un objet sculptural, architectural et monolithique. Un triptyque dans l'air du temps que le studio BrichetZiegler, convié pour l'occasion, a naturellement retranscrit sur une chaise. Une pièce que le duo de créateurs affectionne particulièrement en raison de son échelle. « Une chaise est une surface parfaite car sa dimension permet de s’exprimer de façon sculpturale et plastique tout en abordant les aspects techniques d’un objet qui soutient le corps. » Un terrain de jeu idéal donc, autour duquel les designers ont imaginé une pièce « fonctionnelle et confortable pour dîner, portée par un dessin et une présence visuelle forte. »

Un jeu d'équilibre

Développée en à peine un an et demi avec le savoir-faire d'un menuisier installé à Pantin, la Drift chair – que nous pourrions interpréter par « chaise qui plane » - tire son nom de son assise en porte-à-faux. Supportée par deux planches latérales en guise de pieds, l'assise joue sur l'alternance des pleins et des vides pour offrir, de côté, tout le poids visuel de sa structure, et de face une certaine frugalité structurelle. Deux sensations renforcées par l'utilisation de courbes au niveau des zones de contact pour des questions de confort, mais aussi dans les angles. Une manière d'apporter de la fluidité à cet assemblage égayé par une galette aimantée en cuir lisse ou en tissu Kvadrat choisi par la galerie. En dessous, la surface à bois a été ajourée de manière à diminuer le poids de la chaise – déjà de 7,5kg – et solidifier la structure pour éviter qu'elle ne vrille.

Proposée en chêne et en noyer, la Drift chair est disponible dans une version cérusée où le veinage naturel du bois devient porteur d'un monochrome très graphique. Une alternative utilisée par Joseph Hoffmann dès les années 30 et désormais réinterprétée avec goût par le studio BrichetZiegler.

Seulement quelques mois après la sortie de GETA, sa première collection auto-éditée, l’agence Atome Associés réitère l’expérience avec une seconde série de pièces, intitulée RIET. Une collection largement inspirée du travail du néerlandais Gerrit Rietveld, avec l’envie de proposer un design qui résiste à l’épreuve du temps.

« C’est une collection qui se veut intemporelle, avec des pièces immuables. Dans notre conception, nous sommes très attachés à faire le lien entre tradition et contemporanéité », confie Natacha Froger, fondatrice de l’agence Atome Associés. Habituée de la conception de pièces sur mesure dans le cadre des projets hôteliers menés avec le soutien d'Aurèle Duhart, l’agence — qui avait dans ses tiroirs plus de vingt ans d’esquisses et de dessins de mobilier — a souhaité donner vie à ces projets en se lançant dans l’édition. Après la collection inspirée du Japon, GETA, sortie à la rentrée 2024, Atome Associés présente cette fois une collection aux formes épurées, dont les pièces allient esthétisme et maîtrise des matériaux, notamment le noyer et l’aluminium.

Des lignes inspirées par Gerrit Rietveld

Intitulée Riet, cette collection puise son inspiration dans l’œuvre du designer Gerrit Rietveld « Nous sommes partis d’un élément fort : la chaise Zig-Zag, sortie en 1934, tout en nous référant à une intention propre à l’époque, celle du mouvement De Stijl. L’idée était d’intégrer le design dans tous les intérieurs, avec des pièces épurées, conçues avec peu de lignes et peu de gestes, pour les rendre accessibles à tous. » Des objets au design éminemment et volontairement simple, mais mécaniquement complexe. Il a en effet fallu développer une structure interne plus résistante afin d’éviter l’affaissement du bois massif, tout en prenant en compte l’association du métal et du bois — deux matériaux qui n’évoluent pas de la même manière dans le temps.

Une collection artisanale et durable

Au départ imaginé comme table basse avec une fonction d’assise pour un projet d’hôtel business, Riet s’est finalement déclinée en six éléments : le tabouret STEL, la table d’appoint HOK, la table d’appoint grand modèle ZIG, la table basse PLAN, la console LIN et le banc BANK. Tous les modèles sont réalisés en noyer américain avec une finition laquée, disponible en quatre coloris : vert, bleu, rouge et noir. Chaque pièce est fabriquée à la main au sein d’ateliers situés au nord du Portugal, une région réputée pour son savoir-faire du bois notamment. Parallèlement à la collection, l’agence s’est associée à l’artiste peintre Bénédicte Gérin pour réaliser des œuvres en connivence directe avec les pièces.

Une collection pensée pour durer, conçue dans l’esprit de la devise de l’agence : « de dessin à dessein. » « Les choses sont dessinées avec une intention, dictée par un besoin et une histoire, et non pas de manière purement formelle, car une table reste une table, et une chaise, une chaise. Si l’on reprend l’origine même du mot design, c’est desinare, c’est-à-dire dessiner. Peu de gens le savent, mais quand on le comprend, on saisit que le trait n’est jamais un geste gratuit : il est forcément mûri par un contexte global. Le design, c’est finalement tout ce qui nous entoure », conclut Natacha Froger.

Matière noble, vivante et intemporelle, le bois s'impose aujourd'hui comme un choix de caractère dans l'aménagement des cuisines haut de gamme. Spécialiste de l'agencement sur mesure, eba en maîtrise toutes les nuances et les subtilités. Zoom sur un savoir-faire technique et inspiré.

Fondée sur l'idée que chaque personne est unique, eba conçoit des projets qui répondent à des attentes esthétiques, pratiques et sensibles. Spécialisée dans la cuisine haut de gamme et le mobilier de salon, la marque propose un accompagnement sur mesure, porté par des équipes de professionnels aguerris, basées à Paris et à Auch. Leurs réalisations sont le fruit d'une exigence constante : créer des espaces qui racontent l’histoire de ceux qui y vivent. Le design, les matériaux et les finitions sont choisis avec soin, en lien étroit avec les besoins et les envies des clients.

Le bois : un matériau vivant

Parmi les matériaux que l'on retrouve dans les cuisines eba, le bois tient une place particulière. Il incarne une certaine idée de l'art de vivre : chaleureuse, sensorielle, raffinée. Son utilisation dans les espaces de cuisines ne doit cependant rien au hasard. eba travaille le placage de bois naturel, une solution technique qui permet de profiter de la beauté du bois sans en subir les contraintes. Concrètement, il s'agit de fines feuilles de bois naturel appliquées sur des panneaux support, permettant de concevoir des meubles esthétiques, stables et durables. Contrairement au bois massif, ce procédé évite les déformations liées aux variations d'humidité et de température, idéal pour l'environnement de la cuisine.

Chaque essence de bois, chaque tronc, raconte ainsi sa propre histoire. Les veinages, les nœuds, les variations de teintes rendent chaque projet unique. Le bois vit, évolue, se patine avec le temps, apportant une véritable dimension organique aux espaces. C'est un choix de matière à la fois technique et émotionnelle, qui nécessite une expertise pointue pour révéler toute sa richesse. Pour ceux qui souhaitent une esthétique bois mais avec un rendu plus homogène et stable dans le temps, eba propose également des solutions alternatives comme les stratifiés ou les mélaminés.

Des projets concrets, pensés pour durer

Le savoir-faire d'eba s'incarne dans des projets réalisés en France, à la fois techniques et esthétiques. Parmi eux, une cuisine sur mesure installée dans un appartement haussmannien illustre parfaitement l'approche de la marque avec le modèle FINE Chêne Rustique Horizontal et LISSE Blanc Perle SM. Ici, les façades en placage de chêne rustique sont combinées à des éléments laqués en finition soie mat. Le contraste entre la chaleur du bois et la pureté du blanc crée un équilibre visuel apaisant. L'espace gagne en luminosité et en raffinement.

Les étagères ouvertes, elles aussi en placage bois naturel, sont dotées d'un éclairage LED intégré qui met en valeur les objets du quotidien. Le panneau mural intègre un profil lumineux, plaqué dans la même essence, où sont dissimulées prises et accessoires. Chaque détail est pensé pour combiner esthétique et fonctionnalité. Ce type de réalisation illustre la philosophie d'eba : sublimer le quotidien, en créant des espaces adaptés, sur mesure, qui traversent le temps sans perdre en modernité.

L'alliance du beau et de l'utile

Choisir le bois, c'est affirmer un certain goût pour la matière, pour la singularité et pour l'artisanat. Chez eba, cette matière est domptée avec précision et passion. Grâce à leur maîtrise du design sur mesure et à leur connaissance technique des matériaux, les équipes d'eba conçoivent des cuisines qui ne se contentent pas de décorer : elles habitent, structurent, accompagnent. Le placage bois naturel devient alors un terrain d'expression, un vecteur d'identité, un parti-pris et chaque cuisine, un projet singulier révélant tout le potentiel d'un matériau vivant.

La maison Puiforcat spécialisée dans l'argenterie sort Jersey, une nouvelle collection de couverts dessinés par Jasper Morrison.

C'est un petit pas de côté dans l'univers de la marque française traditionnellement connue pour son travail de l'argent massif. Pour cette nouvelle collection appelée Jersey, Puiforcat a collaboré avec Jasper Morrison. Connu pour son esthétique sobre et minimaliste, le designer britannique aux créations hétéroclites signe de nouveaux couverts de table après KnifeForkSpoon dessinés pour Alessi en 2004. Une personnalité qui s'inscrit dans le sillage des précédentes éditions de la maison, basées sur un équilibre constant entre le fonctionnalisme et l'élégance contemporaine.

Et l'argent devint du bois

Il aurait pu s'agir d'une nouvelle alchimie qui aurait mal tourné. Pourtant, il n'en est rien. Adepte de la philosophie du design « Super normal » - pensée selon laquelle un dessin sobre et discret permet à un objet d'être plus utilisable et durable - dont il revendique son travail, Jasper Morrison livre un ensemble en bois de cerisier (sakura) dessiné sans la moindre touche d'argent. Inspiré par la culture japonaise, le créateur offre un ensemble aux lignés épurées, constitué d'un set de couverts de table (fourchette, couteau et cuillère) et un autre de service, agrémentés d'une paire de baguettes (et son repose baguette en métal argenté). Recouvert d'une fine couche de laque japonaise appliquée au chiffon grâce à la technique du fuki-urushi, le veinage du bois est sobrement mis en valeur. Une sinuosité naturelle renforcée par l'aspect satiné de la finition. Une collection qui s'associe avec élégance au « Dinner service » en argent réalisé en 2023 par l'artiste Donald Judd.

Intitulée Trama, la première collection de mobilier imaginée par le duo d’architectes d’intérieur et designers Haddou/Dufourcq a été réalisée en collaboration avec Monde Singulier. Une collection monochrome, composée de sept pièces aux lignes bien précises.

C’est au sein d’une scénographie à la manière d’une pièce de théâtre que le duo Haddou/Dufourcq formé par Kim Haddou et Florent Dufourcq, présentait sa première collection de mobilier. Baptisée Trama, cette collection de 7 pièces - un fauteuil, un chandelier, une table basse, un paravant, un miroir, une applique et un lampadaire -, tout en bois laqué, est à l’image de l’univers du duo. Pensée pour habiter nos intérieurs, elle se dévoile dans des tons entre le beige clair et le crème, cette palette de couleur monochrome se retrouve justement dans les différents projets d’architecture d’intérieur du duo. « On voulait créer une sorte d’harmonie entre toutes les pièces en proposant un coloris uniforme commun à toutes les pièces » raconte le duo.

Une collection aux lignes graphiques

Habitués à dessiner des pièces pour des projets précis, Kim Haddou et Florent Dufourcq, qui ont fondé leur studio en 2015, voulaient aller plus loin en proposant une collection pour laquelle ils n’auraient pas de contraintes. « On a voulu proposer des pièces aux lignes très géométriques, en jouant sur l’aspect graphique et en provoquant des jeux d’ombres intéressants. » Une collection qui joue ainsi sur l’aspect minimaliste et la sobriété pour des pièces qui laissent un sentiment d’intemporalité.

À la croisée de l’art lyrique et du design, la collection anniversaire élaborée par la designeuse Charlotte Juillard avec Tikamoon est un hommage au savoir-faire unique de la marque lilloise alliée à l’histoire de l’Opéra national de Paris. Une collection disponible à partir du 5 février.

« L'idée était de créer une collection de mobilier qui vienne valoriser le travail d'ébénisterie tout en évoquant la beauté, la richesse et la singularité de l'Opéra de Paris. J’ai eu une totale liberté dans la conception et j’ai voulu raconter une histoire qui parlait de bois, d'ancrage, de durabilité, de mouvement, de matériaux et de ballet » raconte Charlotte Juillard. Une collection qui est d’abord l'histoire d’une rencontre hasardeuse entre Tikamoon et les équipes chargées des partenariats avec l’Opéra Garnier qui cherchait à élaborer une collection de mobilier. Déjà en contact depuis plusieurs années, lorsque les équipes de Tikamoon se sont rapprochés de l’Opéra pour la collaboration, le nom de la Charlotte Juillard a rapidement été évoqué. Un nouveau défi pour la marque de mobilier, qui n’avait jusqu’ici jamais collaboré avec un designer extérieur. Une collection qui s'avère avoir été réalisée en très peu de temps puisque moins d’un an s’est écoulé entre le début des échanges, les premiers prototypes et la présentation officielle au public lors de la Design Week en Janvier à Paris.

Une collection pour raconter l’excellence

Pour imaginer cette collection, la designeuse a jugé intéressant d’évoquer les deux Opéras, Bastille et Garnier, qui malgré leurs différences marquées, font partie de la même maison. « L’Opéra Garnier, représente le faste et l’opulence de l’architecture néo-baroque du XIXe siècle, tandis que Bastille incarne la modernité et la fonctionnalité de l’architecture contemporaine. La collection s’inspire donc de ces deux univers et se divise ainsi en deux ensembles distincts » ajoute la créatrice.

Composée de six pièces, la collection s’inspire de l’élégance qui accompagne ces deux Opéras, tout en mettant en avant le savoir-faire d’ébénisterie propre à Tikamoon. Des pièces façonnées avec des matériaux en lien avec les deux Opéras et qui arborent des formes qui rappellent les mouvements des danseurs de ballet. « Le fauteuil, la console et le miroir puisent leur inspiration dans l’accumulation de matériaux propres à l’Opéra Garnier, avec des formes ondulées en hommage aux danseurs. Une dualité renforcée par la juxtaposition de deux bois aux teintes contrastées qui est un hommage aux superpositions de styles du grand Opéra et un clin d'œil aux célèbres pas de deux. La psyché, le tapis et le bout de canapé s'inspirent quant à eux de Bastille et de ses formes imposantes et généreuses. Les courbes rappellent la structure du bâtiment, mais évoquent également le mouvement » continue Charlotte Juillard. Un ensemble de deux collections en une, dont chaque détail rend hommage de manière subtile à l’histoire de ces deux lieux mythiques.

La collection sera mise en vente en exclusivité sur le site de Tikamoon ainsi qu'au sein de la boutique parisienne Place des Victoires à partir du 5 février. En parallèle, celle-ci sera exposée à l’Opéra Garnier pendant un mois.

La galerie Philippe Valentin consacre jusqu'au 22 février une exposition sur les travaux des designers Patrick de Glo de Besses et Jean-Baptiste Durand. Un savant mélange d'univers que tout oppose, et pourtant habilement réunis sous les regards bienveillants des silhouettes de la peintre Camille Cottier.

Il fallait un brin de folie et surtout une vision affûtée pour oser présenter ce trio de créateurs. Un défi autant qu'une prise de position affichée dès le nom de l'exposition : « Et pourquoi pas... ». Loin de chercher à mettre en avant « un corpus d’œuvres autour d'un thème ou d'un propos spécifique », Philippe Valentin, a souhaité confronter deux designers, Jean-Baptiste Durand et Patrick de Glo de Besses, exposé à l'Intramuros Galerie lors de la PDW en septembre 2024.

Deux artistes dont les travaux jusqu'alors distincts, sont pour la première fois réunis. Une idée « à première vue presque absurde, tant elle est binaire, qui me permet néanmoins d’affirmer ma vision de l’art : un art qui prend en compte la diversité des pratiques et ne s’enferme pas dans un dogmatisme, au service d’un non-goût ou d’une étroitesse d’esprit » explique le galeriste.

Contraster pour mieux exister

Rarement une exposition de design contemporain n'avait eu pour parti-pris de réunir deux univers si éloignés. Ultra-techno, le monde de Jean-Baptiste Durand s'affiche de manière très prégnante dans la galerie en un ensemble de câbles, de vérins et matières polymères aux assemblages industriels. Un design particulièrement novateur et unique face auquel Patrick de Glo de Besses répond par une sélection de 19 chaises aux allures artisanales mais non moins contemporaines et techniques. Une confrontation dans laquelle les compositions aux matériaux industriels évoquent un univers organique, presque vivant, alors même que les assises en bois semblent figées avec grande précision par la rigidité des coupes sculpturales. Un paradoxe mis en exergue par la proximité entre les pièces. « Lorsque j'ai découvert le travail de Patrick sur Instagram il y a deux ans, j’avais en tête de lui proposer un projet, mais je ne trouvais pas la bonne idée. C'est en voyant celui de Jean-Baptiste que j'ai eu l'idée d'une confrontation » observe Philippe Valentin. Saisi d'un côté par « l'idée tenace et radicale de la déclinaison », et de l'autre par « l'exubérance et la liberté formelle », il voit dans cette rencontre une possible diversité de réponses aux besoins du monde dans lequel nous évoluons.

Des chaises en bois en passant par le lustre et le lampadaire en doudoune fabriquées par Jean-Baptiste Durand et son équipe peu de temps avant l'ouverture de l'exposition, chaque création a ici sa place. Complétée par un ensemble d’œuvres picturales plus sensibles et aux figures humaines signées Camille Cottier, la sélection de mobilier trouve aussi un écho chromatique sur les pièces murales. Une résonance discrète, mais grâce à laquelle le triptyque trouve indiscutablement son équilibre.

L'exposition est visible jusqu'au 22 février à la Galerie Philippe Valentin, 9 rue Saint Gilles, 75 003 Paris. Retrouvez également les portraits de Jean-Baptiste Durand et Patrick de Glo de Besses et dans les numéros 221 et 222 d'Intramuros !

Quatre ans après le lancement du projet, la nouvelle manufacture Alki située à Larressore au pays basque, a été inauguré à la fin de l’été 2024. L’occasion pour la marque de repenser son modèle de production et de confirmer son virage contemporain entreprit il y a maintenant 20 ans.

Nouvel atelier pour une nouvelle manière de produire ? C’était en quelque sorte le pari fait par les équipes d’Alki au moment du lancement du concours pour imaginer ses nouveaux espaces de production. Après avoir passé plus de 40 ans dans les mêmes ateliers, ces derniers commençaient à devenir un peu étroits pour les 47 employés. Porté par Eñaut Jolimon de Haranede, nouveau PDG arrivé en 2020 pour succéder à Peio Uhalde, ces nouveaux ateliers ont été pensés en collaboration avec l’agence Leibar & Seigneurin. Un projet d’envergure de 8 260 m2 dont la principale caractéristique est qu’il ambitionne d’être zéro énergie.

Nouvelle organisation de production

Si l’espace offert est beaucoup plus important que la manufacture précédente, ce n’est pas la seule nouveauté de ces nouveaux espaces. En effet, en plus d’offrir plus de place et donc une meilleure qualité de travail, les ambitions de ce nouveau lieu de production sont multiples. D’abord, la création de nouveaux emplois dans les années à venir, pour passer de 47 employés actuels à 80. En termes d'architecture même, le projet a été relativement complexe à mettre en œuvre, puisqu'il a nécessité de l’agence de travailler sur plusieurs niveaux, en prenant notamment en compte le terrain en pente, allant jusqu’à 9m de dénivelé.

Le bâtiment se développe sur 3 niveaux : le parking et l’espace showroom dans la partie la plus en pente, l’espace bureau au rez-de-chaussée et l’espace atelier au premier. Une configuration pour le moins particulière, mais qui permet une meilleure fluidité, notamment dans l’organisation de l’atelier, mais également dans la prise en charge des livraisons. Contrairement à une manufacture « classique », l’atelier n’est pas organisé de manière circulaire, mais « en étoile », permettant à chaque espace d’être directement relié à l’endroit des livraisons et de réception des commandes. Une manière d’organiser plus efficace et plus logique, selon les architectes. Avec ses 4 700 m2 d’ateliers et 3 000 m2 de stock, les équipes d’Alki espèrent augmenter leur rendement, qui atteint d’ores et déjà 10 000 assises et 3 000 tables produites par an.

Un atelier ouvert à tous

Cette nouvelle manufacture n’est pas seulement le moyen de produire différemment, c’est aussi l’occasion pour Alki de proposer une nouvelle manière de montrer ses produits. Dans cette optique, un espace showroom a été aménagé afin de présenter les collections et les nouveautés et ainsi de permettre aux professionnels - architectes d’intérieur et designers - mais également aux particuliers de découvrir les pièces. Le showroom est ainsi ouvert du mardi au samedi, et des visites d’atelier seront également possibles pour découvrir les savoir-faire d'Alki, particulièrement sur le bois qui est le fer de lance de la marque, et lui permet de pouvoir compter plus de 300 références réparties en 20 collections. Des produits pensés en collaboration avec des designers de renom, à l’instar de Julie Richoz, Samuel Accocebery, Form Us With Love ou encore Patrick Jouin, qui a imaginé la chaise Orria qui a notamment meublé la salle ovale de la BNF.

Mais c’est en particulier à Jean-Louis Iratzoki qu’Alki doit son virage contemporain. En 2004, le PDG de l’époque Peio Uhalde, souhaite repenser l’image de la marque en imaginant des collections plus contemporaines. Il fait appel au studio de Jean-Louis Iratzoki pour imaginer la collection Emea, qui est aujourd'hui un best-seller. Depuis maintenant 20 ans, Alki et le studio du designer continuent de collaborer sur diverses collections, mais pas seulement, puisque ce dernier a également participé à l'aménagement intérieur des nouveaux ateliers, et particulièrement l'espace bureaux et le showroom. « On a voulu proposer un intérieur qui soit représentatif de la transversalité d'offres proposées par Alki qui s’adapte à la maison, mais également aux espaces de bureaux » racontait Jean-Louis Iratzoki. Une nouvelle manière de produire qui devrait continuer d’aller dans le sens du changement de façon positive !

Conçu par l'architecte japonais Shigeru Ban, le Toyota City Museum s'inscrit dans la continuité d'un paysage déjà façonné par la marque.

À l'heure du dérèglement climatique et des besoins d'évolutions qui pèsent sur le secteur de l'automobile, qui d'autre que Shigeru Ban pour réaliser le dernier haut-lieu culturel de Toyota ? Implanté dans un vaste parc en plein cœur de Toyota City au Japon, la bâtiment a ouvert ses portes au public en avril. Célébrant le bois par l'architecture contemporaine, l'édifice culturel est le premier au monde à recevoir la certification ZEB (Net Zero Energy Building). Une réalisation écologique donc, mais également sociale.

Un assemblage d'architectures diverses

Imaginé pour accueillir des expositions axées sur la nature, l'histoire et l'industrie de la région, l'architecture se compose de trois espaces principaux articulés entre eux par des jeux de niveaux. Pièce maîtresse du bâtiment, la zone « En-nichi » est certainement la plus prégnante de l'ensemble et la plus représentative de son architecte. Long de 90 mètres, ce vaste hall, entièrement réalisé en bois de cèdre local, sert d'espace multifonctionnel. Réalisée selon les assemblages savants de Shigeru Ban, la dentelle structurelle du plafond offre une large portance seulement maintenue par de fins poteaux le long desquels vient s'intégrer un mur entièrement vitré. Se dégage alors de cette architecture filaire une légèreté visuelle accrue par la monumentalité de l'espace. Une structure qui se prolonge au-delà du vitrage pour venir créer un espace extérieur abrité, au bout duquel s'intègre un puits de lumière entrecoupé de poutres. « Lorsque la lumière pénètre dans le lanterneau du porche d'entrée à midi, lors du solstice d'été, la structure projette l'ombre de l'emblème de la ville sur le sol », explique l’architecte.

À l'intérieur, ce vaste espace prend appui sur le grand hall où se trouve l'exposition permanente consacrée à l'histoire de la ville Toyota. Sorte d'atrium circulaire, la salle est bordée d'une rampe incurvée épousant les parois. Une déambulation ouverte sur l'extérieur qui conduit aux étages supérieurs. Au milieu de cet espace, un noyau faisant office de présentoir a été imaginé pour servir d'abri antisismique en cas de tremblement de terre.

Un bâti inscrit dans son environnement

Imaginé à l'origine sur une parcelle isolée, le plan ne prévoyait pas de connexion avec l'autre grand bâtiment situé au sein du parc, le Toyota Municipal Museum of Art inauguré par l'architecte Yoshio Taniguchi en 1995. Mais lorsque Shigeru Ban s'est intéressé à l'implantation de son bâtiment, la création d'un lien architectural s'est imposée. « Je me suis demandé si les deux sites pouvaient être transformés en une seule zone muséale. En plaçant la nouvelle construction dans une position optimale par rapport au musée d'Art, je pourrais faciliter la compréhension et la visite des deux installations par les visiteurs et produire ainsi un effet de synergie » a-t-il déclaré. Un questionnement muséal autant que architectural. « Le musée d'Art de Yoshio Taniguchi est un chef-d'œuvre moderniste qui utilise abondamment le métal et le verre et représente la seconde moitié du XXe siècle. Le Toyota City Museum est son opposé, une œuvre à la façade et à l'espace organique dans laquelle le bois est utilisé en abondance afin de contribuer à la résolution du problème de l'environnement, le thème le plus important du XXIe siècle. » Pour l'accompagner dans sa démarche, l'architecte a fait appel au cabinet paysagiste Peter Walker and Partners. Convaincue par l'idée d'unité, l'agence a supprimé une rangée d'arbres séparant les deux côtés du site pour créer un espace de jardin continu entre les deux édifices. Sorte de promenade dominant la ville, cette zone nouvelle s'inscrit comme un trait d'union entre trois décennies d'architecture. Une évolution inscrite en résonance avec l'évolution industrielle de la firme mondiale.

Le designer Edgar Jayet propose Unheimlichkeit, une nouvelle collection plus complète que ses précédentes et pensée comme un hommage au siècle des Lumières.

Voici une collection aux origines aussi diverses qu'à l'inspiration hors du temps. Hommage aux métiers d'art du XVIIIe siècle ainsi qu'au tissage vénitien, Unheimlichkeit est une collection contemporaine construite sur l'héritage du passé. Une dualité porteuse d'un concept et « d'un supplément d'âme » évoqué dans le nom même de la collection : Unheimlichkeit. Un mot concept inventé par Freud et traduit il y a plus de trois siècles par la reine Marie Bonaparte comme une « inquiétante étrangeté ». Une évocation aussi floue que intrigante réhabilitée par le designer, Edgar Jayet, dans cet ensemble de sept modules.

Une association de techniques et de connaissances

Derrière son nom allemand, Unheimlichkeit est le fruit d'une rencontre transalpine. Inspiré par l'Hôtel Nissim de Camondo et sa vaste collection de pièces du XVIIIe siècle, Edgar Jayet avait depuis quelque temps l'idée de conjuguer son goût pour le mobilier d'antan et la création contemporaine. Une envie « de prolonger l'histoire » concrétisée en 2022 lorsqu'il rencontre à Venise où il séjourne fréquemment, la designer textile Chiarastella Cattana. Débute alors une collaboration faite de savoir-faire croisés où le travail de l'ébénisterie historique rencontre celui du tissage. Un projet nouveau pour le designer qui mêle ainsi « la structure d'un meuble typiquement français du XVIIIe siècle réalisée avec des pièces en fuseau (modules de forme pyramidale) reliées entre elles par des dès d'assemblages (petits cubes situés aux intersections du meuble), et un travail de passementerie issu d'un tissage italien originellement utilisé pour les lits de camp et nommé branda. » Une association esthétique mais également technique. « Avec la réutilisation de cette structure constituée de modules développés au XVIIIe siècle, nous pouvons facilement ajuster nos pièces en fonction des besoins de nos clients. » Un atout renforcé par l'absence de contrainte structurelle de l'assise, uniquement maintenue par deux cordons de passementerie. Une finesse grâce à laquelle « la toile semble flotter sur le cadre comme par magie, dégageant ainsi cette notion d'inquiétante étrangeté » résume le créateur.

Travailler le présent pour ne pas oublier le passé

« Concevoir des collections contemporaines en y incorporant les techniques du passé est presque un exercice de style auquel je m'astreins pour faire perdurer ces savoir-faire, explique Edgar Jayet. C'est la raison pour laquelle on retrouve la passementerie dans plusieurs de mes créations. » Convaincu par l'importance de rassembler les époques, le designer précise avant tout travailler l'épure de chaque projet. « Unheimlichkeit montre qu'il est possible de faire du contemporain avec les techniques anciennes. Mais cela passe par la nécessaire obligation de faire fit de l'ornementation car c'est elle qui vieillit dans un projet, pas la structure. Ce décor servait autrefois à transmettre des messages ou des idées. Au XIXe siècle son utilisation surabondante et en toute direction menant à l'éclectisme signe véritablement sa fin et conduit progressivement vers le XXe siècle et sa maxime : form follows function. » Une lignée dans laquelle le designer s'inscrit. « A l'agence, nous essayons de récupérer l'essence même du mobilier en le dégageant au maximum de l'ornementation contextuelle et souvent anachronique. De cette façon, nous pouvons restituer des pièces de notre temps, mais semblant malgré tout flotter entre les époques. » Une démarche engagée dans les dernières collections d'Edgar Jayet où se retrouvent des typologies de meubles aujourd'hui disparues. On note par exemple le paravent d'un mètre de haut présenté à la galerie Sofia Zevi à Milan en 2023, mais également le siège d'angle. « Finalement, je crois que la permanence du style passe par le travail de la main. C'est elle qui apporte le supplément d'âme, le Unheimlichkeit théorisé par Freud, mais c'est également par son biais que les techniques refont vivre les époques passées » conclut-il.

Agence spécialisée dans l'architecture autant que dans l'ameublement, Atome Associés présente GETA, sa première collection de mobilier auto-édité à destination du grand public.

Habituée à l'exercice de la conception architecturale et à l’aménagement de ses espaces, Natacha Froger livre une collection personnelle en dehors des codes habituels d’Atome Associés. Imaginée avec Aurèle Duhart, également architecte, GETA est la première collection auto-éditée de l’agence. Un projet de dix-huit mois où se retrouve l'esprit luxueux et design présent dans les réalisations passées. Portée par sa forme imposante et son allure sereine, GETA est surtout un hommage au pays du soleil levant, nation de savoir-faire et d'inspiration pour Natacha Froger. Décliné en six pièces, cet ensemble, faisant la jonction entre l'identité d'Atome Associés et la culture japonaise, est à découvrir à la maison Jean-Marc Hervier à Saint-Ouen.

Une inspiration entre archives et bout du monde

Passionnée par le Japon pour ses grands noms de l'architecture, Natacha Froger l'est également pour « le grand écart entre l'aspect visionnaire et contemporain du pays mêlé à son côté ancestral guidé par le goût du perfectionnisme. » Pourtant, lorsqu'elle décide de concevoir une nouvelle collection, l'idée n'est pas nécessairement de suivre cette destination. « Au départ, le leitmotiv était de savoir quel objet nous voudrions sortir en premier à destination du public » précise la conceptrice. Une réflexion qui la mène à fouiller avec son équipe dans les archives de l'agence fondée en 2005. « Rapidement GETA s'est imposée car cette pièce reflétait l'ADN de l'agence, à savoir un travail artisanal et une certaine esthétique japonisante que nous aimions tous. » Pourtant, GETA est alors très différente de la collection actuelle, puisqu'il s'agit d'un lave-mains dessiné pour le Château de la Forêt, un projet réalisé quelques années auparavant. « Nous avions dessiné cet élément en forme d'abreuvoir en raison de la localisation du monument sur un territoire agricole, et nous l'avions réalisé en bois brûlé – technique japonaise du Shou sugi ban – en référence aux toitures noires de l'édifice et aux denses espaces boisés qui l'entourent. » Une première allusion indirecte au Japon, mise par la suite en exergue. « De la forme initiale nous est apparue celle de la geta, le soulier japonais porté quotidiennement jusque dans les années 60. C'est donc un élément encore fortement ancré dans la culture locale, que nous avons décidé de réinterpréter. » Une démarche qui a poussé la créatrice jusqu'à Sakae, berceau de ces chaussures.

Une collection dans l'esprit de l'agence

« Chacun de nos projets architecturaux s'imprègne de la culture locale, car nous pensons que construire ou designer pour l'Homme est avant tout sociologique, biologique... bref humain. Avec GETA, nous avons donc souhaité remonter le fil d'Ariane de l'histoire et de la culture du pays » évoque Natacha Froger. À ce titre, la collection propose un condensé du Japon. Bien que fabriquée dans le nord du Portugal, elle reprend les codes esthétiques propres aux pas des geishas. À l'image de la pluralité des types de getas portées historiquement par la noblesse comme par les ouvriers, les piétements monolithiques et tout en rondeurs varient d'un module à l'autre, rappelant outre l'attribut vestimentaire, tantôt des torii, tantôt des lettres de l'alphabet nippon. La conjugaison du bois de noyer et de la laque, proposée dans des coloris récurrents sur le territoire, est également un hommage aux savoir-faire locaux. Les formes, les matériaux ou les couleurs sont donc autant de traits d'union entre le design et l'humain caractérisés par l'idée du « dessin à dessein », portée par l'agence. Au-delà de l'homophonie, c'est une certaine approche de la création basée la cohérence entre source d'inspiration et pouvoir visuel de l'objet qui est mise en avant.

Implantée au nord du Portugal depuis 2001, Meia Madeira est aujourd'hui l'un des acteurs importants de la production de mobilier bois haut de gamme à destination du contract. Une activité que les deux frères et désormais co-directeurs Fernando et Faustino Sousa relatent pour nous.

Après une première édition lancée en 2023, le salon EspritContract, organisé en parallèle d’EspritMeuble, sera de retour au Pavillon 1 de la Porte de Versailles avec 110 nouveaux exposants dont Meia Madeira exposera son travail. Spécialiste du bois à destination de projets contract haut de gamme, la marque établie dans la région de Porto propose des solutions à destination du secteur hôtelier et des particuliers. Une direction régie par l'adaptabilité et le perfectionnisme de la marque envers toutes les typologies de projets.

Que représente le secteur du Contract pour votre entreprise ?

Chez Meia Madeira, nous nous qualifions comme des « tailleurs du bois », créant des « costumes sur mesure » à destination de chaque projet. Le secteur du Contract occupe aujourd'hui une part significative de notre chiffre d'affaires, ce qui s'explique certainement par notre capacité à réaliser des projets classiques, contemporains et avant-gardistes. Une diversité que nous exprimons par la création de meubles sur mesure ou la production et l'installation de portes techniques.

Et selon vous, quelle est la force de Meia Madeira vis-à-vis du secteur Contract ?

Notre polyvalence, et ce pour chaque client, qu'il soit architecte et ou décorateur. L'idée première étant évidemment d'offrir des solutions personnalisées à la fois fonctionnelles et esthétiques. Chez nous, cela passe par des équipes qualifiées à toutes les étapes, à la fois au début de la chaîne avec des personnes habiles sur les logiciels, mais également à la fin avec des équipes de montage prêtes à relever tous les défis.

Vous êtes spécialistes du bois. Quel rôle joue-t-il dans vos projets globaux/Contract ?

Ce matériau est l'âme de nos projets. Il possède le triple avantage d'être travaillé pour être design, d'être chaleureux et donc confortable et enfin d'être durable. C'est pourquoi il est le fil rouge de Meia Madeira et se retrouve dans tous nos produits. Donc pour répondre en trois mots : un rôle central.

Étant donné que le bois est un matériau facilement ajustable, les projets Contract représentent-ils des opportunités d'élargir votre gamme habituelle de produits ?

Il nous permet constamment d'élargir notre gamme de produits, en particulier dans les projets Contract. Sa grande variété de finitions et d'essences nous permet de jouer avec les styles et les rendus pour diversifier nos réalisations. Mais là où c'est également intéressant, c'est sur la possibilité qu'il offre concernant la création de partenariats. Que ce soit pour son traitement, mais également pour se maintenir au courant des dernières innovations dans le domaine de la menuiserie.

Comment la branche contract a-t-elle évolué ces dernières années ?

Considérablement, si l'on parle uniquement de notre marque. Il y a deux choses. Le premier volet concerne l'évolution liée au développement de nouvelles techniques et à l'incorporation de matériaux innovants. Le second volet est relatif à l'environnement de plus en plus prégnant et qui passe par l'utilisation de technologies récentes dans nos lignes de finition, elles-mêmes alimentées par une part d'énergie solaire.

Quels sont vos prochains objectifs ?

Nous souhaitons poursuivre notre expansion internationale, notamment en renforçant notre présence sur des marchés clés tels que l'Europe et le Moyen-Orient. En parallèle, nous restons dans une démarche prospective à la fois sur les solutions technologiques, mais aussi matérielles avec le traitement du bois.

C'est la raison de votre participation au salon ?

Nous voulons renforcer notre image d'entreprise innovante et polyvalente. Mais nous avons aussi l'espoir de créer de nouveaux partenariats et d'explorer de nouveaux marchés pour étendre notre savoir-faire.

Pour finir, avez-vous un projet important qui illustrerait l'âme de Meia Madeira ?

Tous nos projets sont marquants et significatifs, car ils incarnent autant que possible des identités différentes. Mais la rénovation de l'Airelles Château de Versailles, Le Grand Contrôle Hôtel, a été particulièrement marquante en raison de son emplacement emblématique à deux pas du château de Louis XIV. Par ailleurs, nous avions pour défi d'intégrer des technologies et des solutions contemporaines à des éléments historiques. Ce mélange entre le respect de l'héritage et notre approche reste aujourd'hui l'un des exemples les plus parlant de notre savoir-faire !

.svg)